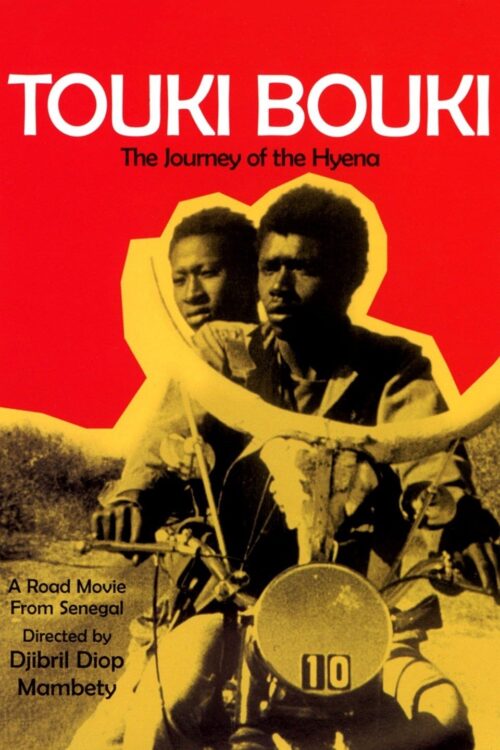

Com um ritmo mais lento do que a cidade de Dakar que nos é apresentada por Djibril Diop Mambéty, um homem invade a paisagem, indo em direção a uma rodovia. Enquanto escala com dificuldade o relevo arenoso à sua frente, que o distancia da estrada local onde automóveis trafegam em alta velocidade, o trabalhador deixa para trás uma carroça e um cavalo que compõem o quadro. Repetições, imagens contrastantes e manipulações sonoras compõem a estética de Touki Bouki (1973), de modo a expor as marcas da imposição colonial nas estruturas sociais e nas dimensões mais íntimas de Mory (Magaye Niang) e Anta (Miriam Niang), um casal que pretende atravessar o oceano para ir morar na França.

O contraste entre o mundo rural e urbano figura a intersecção das diferenças que se alastram na capital senegalesa pós-independente. Menos do que distanciar os mundos divergentes que moldam o ambiente em que se passa o filme, a fábula de Mambéty aposta na justaposição das manifestações desses universos como estratégia para fazer ver a violência da colonialidade que tangencia o país, as cidades, as pessoas, os seres-mais-que-humanos e as relações. Isso se evidencia já no início do longa: se num primeiro momento nos encontramos com um garoto guiando uma boiada, sob a luz de um sol radiante ao som de uma flauta, a montagem colide a imagem anterior com o ambiente escuro e soturno de um abatedouro, onde um boi luta ferozmente para escapar do destino escolhido pelos fateiros. O modo de trabalho comunitário contrasta-se com o modo de produção capitalista. O grunhido do animal ganha espaço na tela, sendo o eco da denúncia que é tecida sobre a replicação violenta da modernidade.

A tramação para ir até a França se inicia após um encontro romântico de Mory e Anta em frente ao mar, em que o jogo singular da montagem nos sugere uma cena de sexo, que alterna a imagem de Anta, de sua mão em posse da moto de Mory e do mar, complementadas pela faixa sonora que conecta o som das ondas com a respiração ofegante de Anta. Decididos a se arriscar a todo custo para conseguir dinheiro para o translado, roubos, furtos e trapaças passam a acompanhar as ações do casal, que transitam pelas pistas da cidade enebriados pelo desejo de reproduzir os modos de vida do colonizador. “Paris, Paris, Paris”, canta Josephine Baker. O imaginário que atravessa as gentes colonizadas se presentifica enquanto canção. No entanto, os arranjos alegres que criam o plano de fundo para ser dito que “Paris é a Porta do Paraíso” são tomados de assalto pela mixagem, fazendo com que a repetição excessiva do refrão da música da cantora e dançarina afro-americana torne-se, por fim, um grande desconforto psicológico.

Enquanto a reencenação do imaginário colonialista enclausura Mory e Anta, a adesão à repetição na linguagem de Touki Bouki cria pontos de tensão entre aquilo que se vê e se ouve no filme. Usada para elaborar críticas à colonialidade, a repetição também auxilia na construção de uma narrativa pouco interessada na sequencialidade dos eventos. Ainda, o elemento estético produz um persistente sentimento de incômodo que parece atravessar o casal de protagonistas. A sequência em que Anta encontra Tia Oumi (Aminata Fall) para perguntar sobre Mory, que deve dinheiro à feiticeira, é um desses exemplos. Com uma faca na mão ameaçando fazer algo contra o próprio sobrinho, o looping da risada frenética e maquiavélica da mais velha causa um desnorteamento psiquíco na protagonista. A repetição dos gestos ameaçadores de Oumi em frente à câmera, junto aos sons dos pássaros e à ampliação do tempo de sua gargalhada, produzem, ainda, um clima sombrio, de fantasmagoria e horror.

Ainda, Touki Bouki investe em símbolos que figuram o estado de morte, que são manejados mais uma vez a partir da interação entre imagens e sons. A sequência acima, com Tia Oumi e Anta, é atravessada por imagens de um bode sendo cortado por uma casal até que ele padeça. O sangue do bicho conecta-se com o início do filme, onde vemos um fateiro cortando o pescoço de um boi. Em ambos os casos, a frontalidade das imagens, unidas aos grunhidos dos animais, não são exposições gratuitas do sofrimento animal, mas a denúncia da potencialidade de aniquilação dos corpos que se encontram onde o filme é ambientado, em sua dimensão física, simbólica, psíquica e espiritual.

O uso da repetição entremeado ao investimento na dialética do som e das imagens faz vibrar as nuances das estruturas que moldam a leitura de Mambéty sobre a cidade de Dakar no contexto pós-independência. Mambéty não elabora seu próprio “inventário da vida no Senegal nos anos 1970” apenas pelas suas lentes. Enquanto as ações se desenrolam numa direção, as sonoridades nos convidam à imaginação. Ouvir o barulho dos carros, das conversas da feira e da reza a Alá enquanto olhamos Anta estudar é uma ferramenta para que haja uma sugestão de imagens do extracampo, que passam a ser cocriadas com as espectadoras. Mas isso também passa a ser usada como uma armadilha.

Após Mory e Anta praticarem um furto das posses de um conhecido de Mory num hotel senegalês, eles passam a incorporar os códigos do imaginário colonialista. De dentro do carro decorado com referências à bandeira norte-americana, eles trajam roupas descoladas de tons vibrantes e fumam charuto com “muita classe”. Eles amam dinheiro, diz Mory ao ver a recepção conduzida por sua Tia Oumi, que o trata de maneira distinta quando se depara com o novo status do casal. Se distanciando dos símbolos que os marcam como “condenados da terra”, a canção de Josephine Baker aparece novamente e Mambéty brinca com nossas expectativas. Até aquele momento parece que o plano do casal foi bem sucedido. Por um jogo de câmeras, fantasiamos juntas com os protagonistas que eles aderiram à brancura colonialista e que eles seguirão tranquilamente além-mar. Mas o looping do refrão deixa novamente suspenso um sentimento de inquietude, que nos faz duvidar sobre a adesão completa de ambos por essa maneira de olhar e se relacionar com o mundo.

A aposta na justaposição entre as estruturas e modos de vida local e o passado-presente colonialista constrói personagens com identidades fragmentadas, alimentadas pelo imaginário colonial, por seu lugar de origem e pelo desejo de modernidade. Embarcar ou não no navio até a França, ou seja, completar o êxodo é a figuração do projeto moderno-colonial, em seu grau mais íntimo: a promessa da prosperidade e do abandono da subalternidade à medida em que se assume os códigos e trejeitos do colonizador. De dentro do transporte marítimo, pessoas brancas comentam de forma racista sobre pessoas africanas: “eles não comem como nós, eles não são refinados”. A montagem paralela que conecta o casal francês à Anty e Mory produzem a hierarquia forjada pelo projeto de modernidade do norte global. O binômio da superioridade x subalternidade se revela como um espelho partido do imaginário do casal, tornando transparente os discursos que sustentam, às avessas, o desejo de Anta e Mory ao êxodo.

Entretanto, enquanto Anta espera-o na proa, Mory parece ter se visto objeto em meio a tantos outros objetos, como diria Frantz Fanon. Os cortes abruptos da montagem, junto aos grunhidos de um boi no abatedouro e a imagem de Anta de dentro do navio enganam nossos sentidos. A corrida de Mory tomando distância do porto de Dakar é o seu mais forte gesto de recusa ao projeto moderno-colonial. Se outrora recusou repetidamente seu lugar de origem, sua permanência é a expressão do reconhecimento da farsa colonialista. Um entendimento que Mambéty percebe e deseja fazer sentir desde o primeiro instante de Touki Bouki.