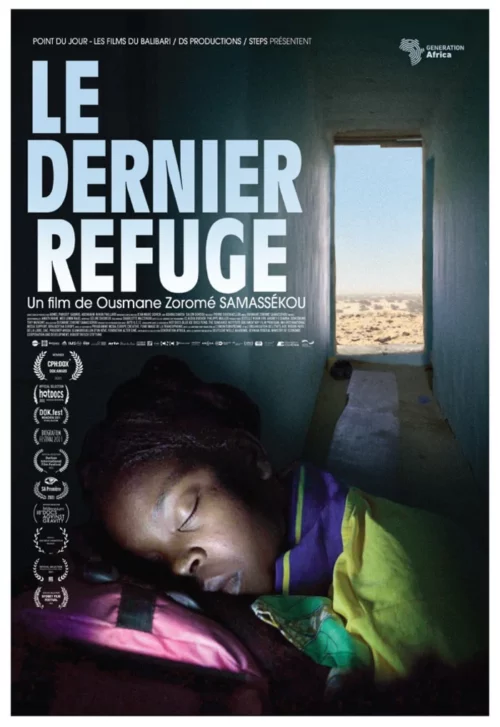

Pré-selecionado para o Oscar 2022, o novo filme de Ousmane Samassekou (Les Héritiers de la colline) ganhou vários prêmios em festivais internacionais, incluindo o Tanit de Prata nas Jornadas Cinematográficas de Cartago 2021. Uma pérola imperdível. Teve pré-estreia no festival États généraux du film documentaire de Lussas, por ocasião de um encontro com o seu realizador.

O filme começa com um cemitério em Gao, porque nesta escala antes do deserto é onde são enterrados os migrantes e construídas suas sepulturas. Seus nomes e proveniência estão inscritos em painéis improvisados. A morte está na mente de todos, de tão perigoso que é o que todos chamam de “aventura”.

Mas o páthos não interessa a Ousmane Samassekou. Mais do que um documento, oferece uma meditação. Aprenderemos muito do plano do humano, mas também recordaremos os momentos de vento no deserto, de música ruidosa, da areia que durante o filme se avermelha com o sangue destas vidas desperdiçadas, das árvores isoladas e dos edifícios em ruínas que abrigam histórias terríveis.

Muitos param na “Casa do Migrante”, um centro da Cáritas onde todos podem parar, ser tratados, alimentados, ouvidos, encontrar-se com o responsável pelo espaço, conversar com outros aventureiros, alguns dos quais fracassaram. E entre esses homens, três mulheres. Uma, Natacha, está entre as que falhou, e não sabe de onde veio nem como ir embora. Muito jovens, com apenas 16 anos, Esther e Kadi chegam juntas e ocupam um quarto onde Samassekou passa muito tempo capturando suas discussões e seus gestos, tornando-as familiares para nós. “Ainda tenho raiva em mim”, diz Esther, referindo-se à sua infância querendo lutar boxe para se livrar da dor. Partiu para viver sua vida. A Casa do Migrante, como este filme, não impõe nada, mas visa prevenir os perigos da aventura no deserto e, se possível, motivar o regresso. Ela o faz com uma sutileza que restaura a confiança perdida nos primeiros obstáculos, uma sutileza que transparece no filme.

Trata-se sobretudo de compreender os motivos, de escutar os traumas, e em particular as angústias, os silêncios e os olhares de Esther, essas teias de aranha que ela luta para limpar para tentar reorientar. “Paramos quando não aguentamos mais”, mas Esther está determinada. Em uma longa confissão, comovente cena antológica filmada muito modestamente, uma espécie de discurso espontâneo para diretor, ela evoca sua dor e sua sede de liberdade.

Para ter essa proximidade com pessoas tão frágeis, Ousmane Samassekou compartilhou da vida dos migrantes. Amizades foram feitas. Só assim ele poderia pegar sua câmera e filmar em som direto, mostrando a filmagem para desenvolver entre eles um hábito. Sem encenação, mas filmando por um longo tempo para esperar os momentos mais significativos que viriam.

É muito impressionante ver os seres se desvendando em profundidade, na plena consciência de serem filmados. Eles nos tocam profundamente pela sinceridade de sua abordagem e pelo que suas palavras revelam. Vimos esse processo recentemente no filme de Rosine Mbakam, Les Prières de Delphine, onde uma amiga organiza sua confissão. Isso também não deixa de ecoar, em outro registro, a série Senses (2015) do japonês Ryusuke Hamaguchi, resultante de uma oficina de improvisação, onde a contenção tradicional é pulverizada pela franqueza de cada um.

Há, em O Último Refúgio, essa paciência, essa empatia, essa ternura que não pode ser inventada e que faz com que não nos esqueçamos desses seres que devem decidir se vão tentar a aventura. É essa escuta íntima, a tensão diante do perigo da viagem à Argélia, a angústia diante da própria travessia do deserto, que contribui para a intensidade sentida, essa espessura humana que revive uma consciência frágil dos dramas da travessia e torna este filme tão necessário.

Originalmente publicado no site Africultures. Tradução autorizada pelo autor.